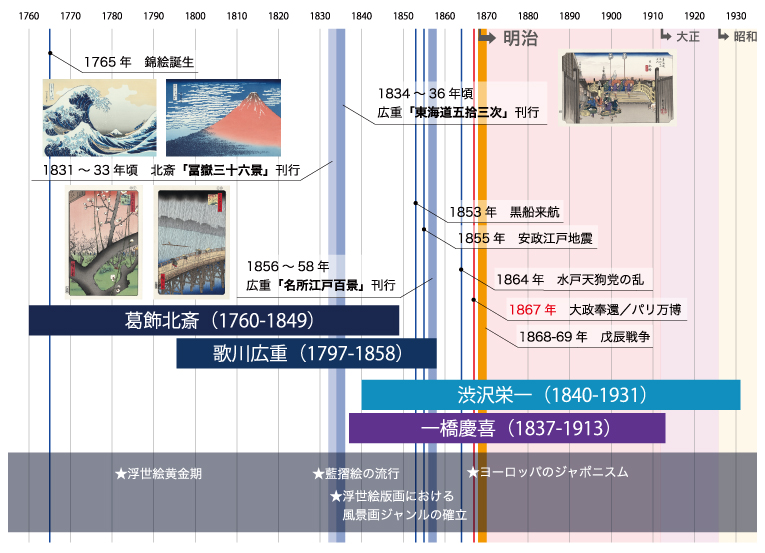

北斎・広重の浮世絵に見るジャパンブルー 〜渋沢栄一の生きた時代〜

2024年、日本では20年ぶりに紙幣3種のデザインが一新します。千円札の裏面デザインには、浮世絵師・葛飾北斎(1760-1849)の世界的名作「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の起用が発表されました。そして各紙幣の表面には、日本近代史上の偉人たち3名の肖像が。実はこの中に、北斎と同じ時代を生きていた人物がいます。それが「日本資本主義の父」と言われる渋沢栄一(1840-1931)。彼らが生きた時代を、青という色をテーマに読みときます。

渋沢栄一は北斎と同じ時代を生きていた!

新一万円札の顔、渋沢栄一。91年の生涯に、約500の企業設立に関与し、約600の教育・社会事業の支援を行った実業家です。現代に至る日本の経済・社会の基盤を作り、昭和のはじめまで生きていたこともあって、ちょっと意外な気もしますが、1867年の大政奉還を27歳で迎えており、実は人生の約三分の一を江戸時代に生きていました。

栄一が幼い頃は、あの浮世絵師の葛飾北斎も歌川広重(1797-1858)も存命。葛飾北斎が代表作「富嶽三十六景」の刊行をスタートさせるのは、栄一が生まれる10年ほど前のこと。歌川広重の代表作「東海道五十三次」の刊行は栄一が生まれる6年前、「名所江戸百景」の刊行は栄一が16歳の時に始まります。

人々の生活を彩ったジャパンブルー

2021年のNHK大河ドラマは、この渋沢栄一を主人公にした「青天を衝け」。タイトルは若き日に栄一が作った漢詩の一説に由来します。また彼の号は「青淵(せいえん)」。名付け親は、彼の学問の師であり従兄にあたる尾高惇忠で、惇忠自身は「藍香(らんこう)」と名乗っていました。「青」や「藍」は、渋沢一族が藍染めに使用する藍玉の製造・販売を行ったことに由来していると思いますが、おそらく優秀な栄一に「出藍の誉(しゅつらんのほまれ ※弟子が師を超えること。青は藍より出でて藍より青し)」という意味を込めて贈ったものでしょう。

大河ドラマでは、この栄一のテーマカラーとも言える青を基調にした映像美も話題となっています。実際、当時の庶民の暮らしは、藍染めの衣類を中心に、様々な青色で彩られていたようです。明治期に来日した外国人たちも、その印象を書き残しており、「ジャパンブルー」という言葉を最初に用いたのは、御雇い外国人として明治7年に来日した英国人化学者のロバート・W・アトキンソンと言われています。

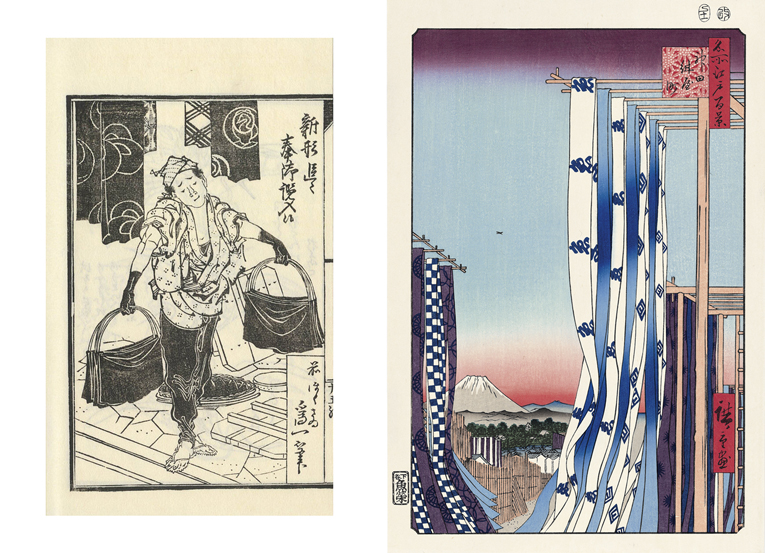

(左)葛飾北斎『新形小紋帳』最終頁 *ボストン美術館所蔵版木の再摺(右)歌川広重「名所江戸百景 神田紺屋町」*アダチ版復刻浮世絵(画像提供:アダチ伝統木版画技術保存財団)

江戸時代には、贅沢を取り締まる様々な奢侈(しゃし)禁止令が出され、その中には衣料品の色や素材にまで言及したものもありました。庶民が着用を許された衣料品の色は、茶、鼠、そして藍色。そこで人々は知恵を絞り、技を尽くして、この三色に幅広いバリエーションを生み出しました。禁制にもめげず、身の回りを豊かに彩る江戸の人々の感性、そして奥深い青の表現は、来日した外国人の目に、とても神秘的に映ったことでしょう。

ヨーロッパの化学と日本のテクノロジーが生んだ「ヒロシゲブルー」

そしておそらく幕末以降、日本から輸出された品々によって、諸外国の人々も、このはるか東の島国に、美しい青のイメージを重ねたことと思われます。藍の染織品や陶磁器と並んで、色彩豊かな日本の文化を伝えたのが浮世絵版画。浮世絵が初めて本格的に西洋でお披露目されたのは、1867年にパリで開かれた万国博覧会と考えられ、ここからヨーロッパにおけるジャポニスムの気運が高まっていきます。渋沢栄一は、この万博の使節団としてパリを訪れ、同地で徳川幕府の終焉の報に接することになります。

当時、世界的にも最高水準のフルカラーの印刷物を、誰もが気軽に買うことができた江戸の文化・技術力にヨーロッパの人々は驚嘆し、そこに用いられた青を、浮世絵師・歌川広重の名にちなんで「ヒロシゲブルー」と呼んで愛しました。

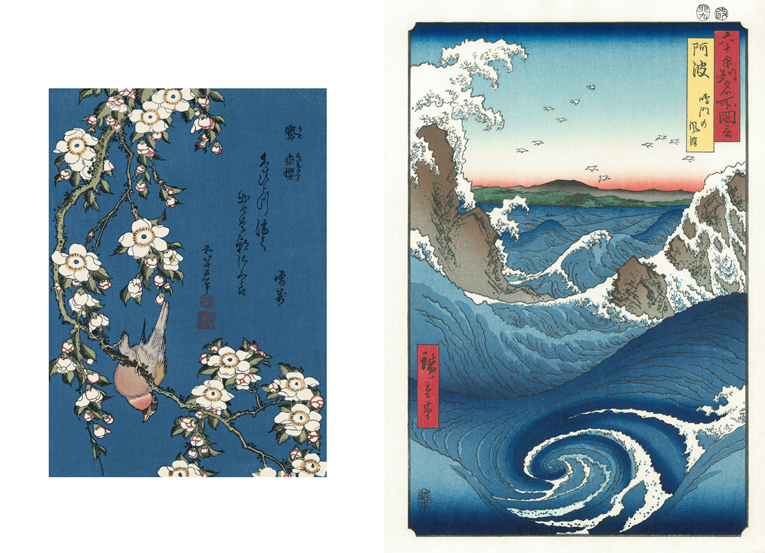

(左)葛飾北斎「鷽に垂桜」(右)歌川広重「六十余州名所図会 阿波 鳴門の風波」*いずれもアダチ版復刻浮世絵(画像提供:アダチ伝統木版画技術保存財団)

それまでヨーロッパの人々が目にしてきたインクや絵具は、紙やキャンバスの表面に定着させるための油などを混ぜるので、おおむね不透明でした。それに対し、日本の浮世絵版画は、職人の技術によって和紙の繊維の中に絵具の粒子をきめ込むため、絵具に定着剤を混ぜません。浮世絵では、素材そのものの透明感のある色を楽しむことができたのです。

実は、ヨーロッパの人々が「ヒロシゲブルー」と呼んだ青、その正体は、元々ヨーロッパ発祥の絵具(プルシャンブルー)でした。染料の生産過程の失敗から偶然生まれたこの化合物は、18世紀半ばに日本に入ってきており、ベルリンからやって来た藍色の絵具、ということで「ベロ藍」と呼ばれていました。日本のテクノロジーによって、鮮やか、かつ深みのある発色が可能となったこの青を、逆輸入の形でヨーロッパの人々は再発見し、称賛したわけです。

※ この時代の浮世絵版画の青は、日本古来の藍の絵具とベロ藍とを併用しているため、「ヒロシゲブルー」は必ずしも「ベロ藍」に限定されるものではなく、新旧の絵具を効果的に用いた、表情豊かな日本の浮世絵の青色の通称ととらえるべきかも知れません。

天保時代のトレンドカラーは青!

ヨーロッパの人々を魅了した青は、もちろん江戸の人々も夢中にしていました。この「ベロ藍」を基調とし、青のモノトーンによる作品で成功をおさめたのが、葛飾北斎の弟子、渓斎英泉(1791-1848)。舶来の青の新奇さを打ち出した「藍摺絵(あいずりえ)」と呼ばれる作品群は瞬く間に流行し、多くの絵師が英泉に追随しました。

渓斎英泉「吉原美人 扇屋内朝妻」*アダチ版復刻浮世絵(画像提供:アダチ伝統木版画技術保存財団)

そして、版元・西村与八が「藍摺絵」の新企画の絵師として白羽の矢を立てたのが、我らが北斎です。当時の熱狂的な富士山信仰にあやかり、全国津々浦々から見た富士山の姿を、流行色の青で表現しようと考えました。シリーズ名は、ズバリ「富嶽三十六景」。天保2年の西村屋の刊行物の広告には「藍摺一枚一枚ニ一景ッヽ追々出板(藍摺絵一枚につき風景一図を順次出版する、という意)」とあります。

その後「富嶽三十六景」は、途中で路線変更が行われ全図が藍摺絵とはなりませんでしたが、鮮やかな青色による空や海は、浮世絵における風景表現を刷新しました。そして続く広重によって、その表現の可能性はさらに広がっていきます。

(左上より時計回り)葛飾北斎「冨嶽三十六景」より「相州七里濱」「甲州石班沢」「信州諏訪湖」「武陽佃嶌」*いずれもアダチ版復刻浮世絵(提供:アダチ伝統木版画技術保存財団)

浮世絵版画におけるベロ藍の登場こそが、北斎・広重という風景画の二大巨匠を生み出した、というのはやや大袈裟かも知れませんが、まさに青は天保時代のトレンドカラーだったのです。渋沢栄一はこうした時代(天保11年)に、埼玉県深谷市の血洗島に生まれ、同地の重要な産業の一つであった武州藍の発展に大きく寄与することになります。

*若き日の渋沢栄一の活躍を、木版印刷との関わりから紹介した、こちらの記事もあわせてご覧ください。

渋沢栄一と江戸の木版印刷〜若き日の二つのエピソードを通じて(「北斎今昔」編集部/2021.06.19)

日本が世界に開かれていく時代を象徴する青

サッカー日本代表のユニフォームや東京五輪のエンブレムなど、現在の国際社会における日本のイメージカラーには、たびたび青が採用されています。この青のルーツは、まさに江戸時代の藍染の青であり、浮世絵の青なのではないでしょうか。

新紙幣のデザインに採用された葛飾北斎と渋沢栄一。二人に共通するのは、鎖国下の日本に生まれながらも、海外をも視野に入れた進取の気性で次々と新境地を切り拓いて歴史にその名を刻み、青という色を愛したこと。日本が世界に開かれていった時代の青、伝統と革新の色「ジャパンブルー」。日本の国名を冠するその色が、世界をつなぐ海の色であることも、非常に象徴的と言えるでしょう。

復刻版浮世絵で楽しむジャパンブルーの世界

このたび当媒体を運営するアダチ版画研究所では、アダチ伝統木版画技術保存財団との共催により、財団常設展示場にて、企画展「北斎・広重の浮世絵に見るジャパンブルー 〜渋沢栄一の生きた時代」を開催します。

江戸時代の庶民の暮らしを彩り、19世紀後期のヨーロッパ人を魅了した浮世絵の青の魅力に、現代の職人たちが制作した復刻版浮世絵で迫ります。またコロナ禍の昨今の状況を鑑み、同展では、北斎の代表作・グレートウェーブにちなみ、波の日(7月3日)にVR展を日英2ヶ国語で公開いたします。会場で、VRで、ぜひ鮮やかな浮世絵の青をお楽しみください。

[2023.04.30]「北斎・広重の浮世絵に見るジャパンブルー 〜渋沢栄一の生きた時代〜」VR展は公開を終了しました。

会 期:2021年6月22日〜8月21日

時 間:火〜金曜日 10:00~18:00/土曜日 10:00~17:00

休業日:日・月曜日、祝日

住 所:東京都新宿区下落合3-13-17

観覧料:無料

共 催:公益財団法人アダチ伝統木版画技術保存財団、株式会社アダチ版画研究所

技術協力:Seventy Seventy株式会社 大角誠之

ホームページ:https://foundation.adachi-hanga.com/information210623/

- 記事をシェア:

- Tweet