【インタビュー:李禹煥】木と紙のダイアローグ

戦後日本美術におけるもっとも重要な動向の一つ「もの派」を牽引し、ものともの、そして人との関係性をまなざす作品と著述とで世界的な評価を得ている美術家・李禹煥。2022年春にはフランスのアルルに李禹煥美術館を開館。そして8月からは国立新美術館(11月7日終了)、兵庫県立美術館(~2023年2月12日)にて大規模な回顧展が開催されています。そんな多忙を極める日々の中で、李禹煥先生は伝統木版の技術を受け継ぐ職人たちとの版画制作に取り組まれました。先生のアトリエにうかがい、新作の木版画について、そして浮世絵版画の魅力について、お話をうかがいました。

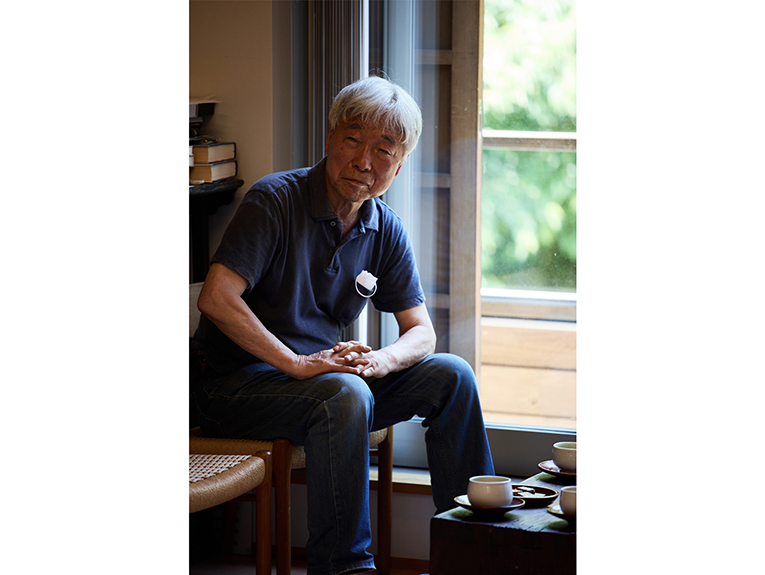

李禹煥(リ・ウファン)

1936年 韓国慶尚南道に生まれる。ソウル大学校美術大学入学後、1956年に来日。日本大学文学部で哲学を学ぶ。「もの派」を牽引した作家として広く知られている。1969年には論考「事物から存在へ」が美術出版社芸術評論に入選。近年の主な個展に、横浜美術館(日・2005年)、グッゲンハイム美術館(米・2011年)、ヴェルサイユ宮殿(仏・2014年)、ポンピドゥー・センター・メッス(仏・2019年)など。2010年に香川県直島町に安藤忠雄設計の李禹煥美術館が開館。主な著書に『出会いを求めて』(1971年)、『余白の芸術』(2000年)。

版を用いた表現について

——先生はこれまでに、銅版画やリトグラフなど様々な版種で版画作品を制作されています。絵筆による表現に対して、版による表現ではどのようなことを試みられているのでしょうか。

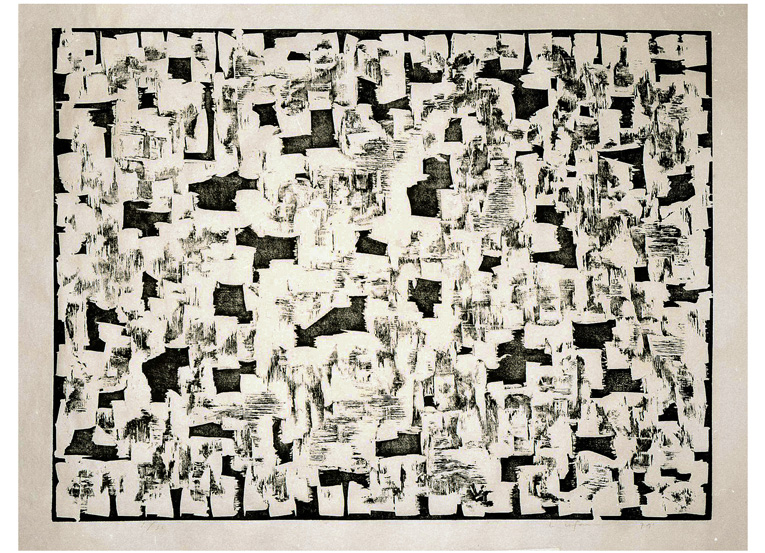

「僕が最初に版を用いて表現した作品を発表したのは、70年代の初め頃です。ベニヤ板を丸くくりぬいてたっぷりインクをのせ、バレンで紙に刷り、また場所を変えて刷るということを繰り返し、インクが次第に薄れていく様を作品にしました。ベニヤ板の木目を紙に写し取ったような作品ですが、これも一種の木版画と言って良いと思います。

僕が主に70年代に取り組んだ『点より』『線より』というタブロー(※)のシリーズは、筆につけた絵の具が徐々に薄くかすれていく過程を作品としています。画面上に時間の経過を見せていくという考えは同じですが、これを絵筆の代わりに版を用いて表現すると、作家の行為性よりも物質のあり様や版画の仕組みが前面に出てきます。版の重要性がより機能すると言うべきでしょうか。

※キャンバス、紙、あるいは板に描かれた一枚絵。下絵等ではなく完成した絵画作品。

また木版は本来凸版ですが、凹面をさらいきらずにインクを塗って刷り、版上に生まれた凹凸面のわずかな高低差そのものを紙に写し取った版画作品なども制作しました。これは東京国際版画ビエンナーレに出品して、賞もいただきましたね」

——様々な版種で作品を制作してきた中で、ご自身の表現により適した版種はありましたか? 今回、なぜ日本で木版画の作品を制作しようと思われたのでしょうか。

「それぞれの版種に魅力があり、どれが良いということはありません。木版は版自体の素材、版そのものの模様が生きてくる版種だと思っています。逆にリトグラフなどは、版の素材の性質よりも、版の上にのっているインクの様相や変化がより出てきます。シルクスクリーンは、網目状の孔を利用しますから、規則的で人工的な構成の作品には向いていますが、やわらかい微妙な表情を出すのは不得手ですね。

僕のペインティングの近作は、色彩のグラデーションがひとつ大きな特徴となっています。浮世絵版画でも、特に北斎や広重の風景画の中に、鮮やかなグラデーションが見られますね。僕の作品と、豊かな色の階調を表現できる日本の木版画は相性が良いだろうなと思っていたんです。

それで実は以前から、若い版画家や版画工房と一緒に木版画の制作を何度か試みたのですが、僕の思うような仕上がりになりませんでした。そんな折に『版画芸術』編集部の松山氏が、伝統的な木版の技術で浮世絵の復刻から現代のアーティストの作品までを制作しているアダチ版画研究所を紹介してくれたんです」

浮世絵版画の面白さ

——先生は長年世界を舞台に活躍され、古今東西の美術史にも精通していらっしゃいます。その中で、先生は浮世絵のどういった点に興味を持たれますか。

「僕は韓国に生まれ、60年近く日本に住みながら、欧米でも活動を展開してきました。様々な国や地域の文化に触れると、韓国と日本の文化がよく似ていることがわかります。文法もそうですし、料理なども。ただし多方向から風が吹き、様々なものが絶えず出入りする半島の文化に比べて、島国である日本の文化は、より熟成させたり発酵させたり、素材を生かしながら時間をかける文化だと思います。文化の類似と相異、そのどちらにも目を向けることが大事です。それらはそれぞれの気候風土、そして歴史に根ざしています。

木版の技術自体は、主として布教の目的のために、古くから中国にも韓国にも日本にも存在しました。しかし日本では江戸時代に入って庶民が台頭し、木版画が独自の発達を遂げました。歴史上、相互に影響関係はありますが、浮世絵の文化はきわめて日本特有のものだと思います。

版画の技術が発達するということは、絵画について多くの需要があったということになります。みんなと同じものを持っていることに安心感を覚える点は、日本人も韓国人も似ています。みんなが同じものを共有し分かち合うという一種の共同幻想を生み出すわけですね。これは非常に興味深いことです。

ただ僕は、版画技術の発達を量産という目的だけで語ることには賛同できません。アーティストという立場からすると、作り手は版画を一枚一枚摺るごとに『前のものよりさらに良く摺ろう』『次はこうしてみたらどうだろうか』という気持ちが働くと考えます。そうして同じ版を摺っていても、そこに微妙な差異が生じてきます。厳密には、一枚として同じものはないわけです。そうした作り手の向上の意志が、反復の中に差異を生み出し、一つの文化が育まれていくんです。これは大変素晴らしいことだと思います」

——先ほど、北斎や広重の名前を挙げられていました。先生は彼らの作品をどのように観ておられますか。

「北斎の場合、僕は版画作品の方が圧倒的に面白いと感じています。北斎の肉筆画はものすごく上手いのだけれど、どうも面白味を感じないんです。上手に走ってしまって、何か物足りない。鮮やかで勢いもあるけれど、空気が着いてきていない作品が多いと感じます。

版画の場合は、作品の完成までに絵師だけでなく、紙を漉く人、版を彫る人、そして版を摺る人といった複数の人々が作品に関わります。そこで起きる呼応や反発は、作品の上に重層化して表れ出ます。

北斎の浮世絵版画の代表作の数々も、おそらく北斎が当初描いた原画そのままには完成していないと思います。版元による意図的な変更や修正はもちろん、職人たちそれぞれの仕事の各段階で、小さなズレや揺らぎが生じていったでしょう。だから北斎の版画作品は、北斎の作品には違いないけれど、純北斎ではない。北斎以外のいろんな要素が、重なり合い掛け合わされることで、画面が凄みを帯びるのだと思います。

もちろん、北斎という稀有な絵師の描いた絵であればこそ、その重層性が生きるのであって、ただ多くの要素が加われば良いというわけではありません。各要素の特徴や性格が重要になってきます」

——先生が考える浮世絵版画の特性について、さらに詳しくうかがえますでしょうか。

「浮世絵の場合は、木版の素材と技法が、表現に重要な役割を果たしています。浮世絵が木版で制作された背景には、当然、入手しやすく扱いやすい素材であったという事情があるでしょう。しかし、紙師、絵師、彫師、摺師おのおのが、木の肌合いや温もり、しなやかさといった性質を吟味し、それぞれのやり方を編み出していった結果が、作品上に表れていると思います。

ゴッホやマネなど多くの西欧の画家たちが浮世絵に魅了され、自分の油彩画の中に浮世絵のモチーフなどを取り入れていますが、木版が持っている面白さや不可思議さまでは作品に汲み入れることができていません。それはやはり木版の表現が、他の媒体に取り替えることのできない魅力を備えているということに他なりません。浮世絵が木版画であるとか、どのように作られているかという知識を持っていなくとも、必ずその力強さや軽やかさは、観る人の目に作用します。

浮世絵版画に見られる、彫師の刀の刃先から生まれる線や境界は、非常に力強いですね。筆の線では、こうはならないんです。北斎の『凱風快晴(赤富士)』の初摺に近いものは、赤い山肌に版木の木目が美しく表れています。これも木版という素材ならではの効果です。

ほとんどの浮世絵は、後摺になるほど、版が摩耗して絵の具の色味は濃くなり透明感が失われていきます。特に当時人気だった広重の絵は、増刷を重ねて様々な摺師が摺っていますから、同じ版で摺られたものであっても一枚ごとに印象はまるで異なります。でもそれがまた浮世絵版画の面白さでもあるでしょう」

他者が入り込む余地の中に

——江戸時代の浮世絵の文化を支えた木版の技術は現代まで継承されてきましたが、後継者の問題が深刻です。そうした中で、李先生の今回の版画作品の制作には次代を担う30〜40代の彫師と摺師が当たりました。摺師の岸翔子さんは作品の完成までに先生と何度も打ち合わせをしたとうかがっています。彼女とはどのようなやりとりをされましたか。

「今回、僕の作品のこの色を出すのに、岸さんが二十度近く色を摺り重ねていると聞いて、びっくり仰天でした。でもなるほど、それだけの工程を経て出来上がる色の層は、優しくて静かだけれど、力強い。絵面(えづら)の存在感と言ったら良いのでしょうか。極めて薄く淡い色調で何度も摺り重ねる中で、そうしたものが立ち現れてくるんでしょうね。これを確認できたことは、僕にとっても改めて面白い経験でした。

僕のタブローも一筆で描いたように見えるけれど、実際には何度か筆を重ねています。ただ、それも単に絵の具を塗り重ねていくだけでは、作品としては成立し得ない。その一筆一筆が確固としたものでないといけません。木版画も二十度摺り重ねるなら、その一層一層の色彩が、互いにせめぎ合いながらもすべて機能していないと、作品の強度は出てこないと思います。今回の木版画は、力強く、緊張感を有しながらも、きちんと木版本来の優しさを生かした作品に仕上がったと思っています。

今回の木版画制作には僕のペインティングを原画として提示していましたが、筆で描いたものを版画で作る以上、全く同じものはできないわけで、僕もアダチ版画研究所から毎回上がってくる試摺りを見ながら『もうちょっとこうしたいな』『ああしたらどうだろう』という気持ちが湧いてきました。

僕が岸さんに出した指示は『この部分をもう少し濃く』とか、そういう極めてシンプルなものでしたが、岸さんは原画の色に寄せるように努めながら、毎回、僕の中にあるイメージを丁寧に確認してきました。僕の中にまだ『こうしたい』というものがあるのではないかと、僕の言葉から探ろうとしていたんだと思います。

摺師の仕事として、正確で均一な仕事をするというのは暗黙の了解としてあると思います。ですが、素材との兼ね合いや人間同士の駆け引きの中で『こうした方がもっと良くなるのではないか』という気持ちから生まれるブレや揺れの中に、僕としては何かが起こってほしいという望みがあるわけです。こうした出来事というのは、肉筆画の制作の中にもありますが、版画の場合はより他者が入ってくる余地とでも言えば良いでしょうか、手探りの領域が存在しますね」

版画の時代

——本日、先生のお話をうかがい、改めて版の表現の可能性と魅力に気付かされました。その歴史も含め、版画は本当に面白いものだと思うのですが、概して現代の私たちが日常の中で版画作品に触れる機会は少ないように思います。先生はどう感じていらっしゃいますか。

「版画というものを、表現としてではなく、複製の技術として認識している人が多いからだろうと思います。これは日本に限らず海外でも同じで、複数ある版画より、一点物の油彩画の方を珍重しがちです。実際、版画にはペインティングでは出せない独特の存在感も、性格もあるのですが。

僕はむしろ、これからは版画の時代だと思っているんです。今の時代は直接性の強い、存在感のあるものは鬱陶(うっとう)しがられる傾向にあるでしょう。油彩画でも水彩画でも、現代の人々はオリジナルのものが剥き出しになっているようなものとは、少し距離を置きたいんですね。特に自宅に所有する場合において。

今の社会情勢も影響していると思いますし、住空間の変化も大きいと思います。昔の家は、もっと戸外と室内の境界がゆるやかで、空間にゆとりがありました。今は、狭い集合住宅の中に物がひしめき合っていて、とても息苦しい。そんな中で、どぎついものや生々しいものが目の前に迫ってくると、しんどいですよね。版画のように、一度版を通して表現されたものくらいが、向き合うには丁度良いのではないでしょうか」

——先生の今回の新作は、多くの方にとって、独自の魅力を備えた版表現を認識するきっかけになることと思います。本日は貴重なお話をありがとうございました。

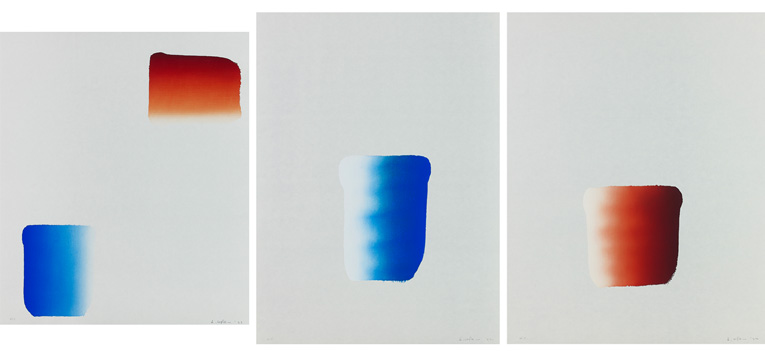

「Dialogue 1」「Dialogue 2」「Dialogue 3」

部 数:各120部

画寸法:Dialogue 1 67.0×57.0cm/Dialogue 2, Dialogue 3 76.0×56.0cm

用 紙:越前生漉奉書(人間国宝 岩野市兵衛)

制作年:2022年

制 作:株式会社アダチ版画研究所(彫師 岸 千倉/摺師 岸 翔子)

監 修:(公財)アダチ伝統木版画技術保存財団

※ 新作版画3作品は、2023年1月17日(火)〜2月4日(土)の期間、(公財)アダチ伝統木版画技術保存財団の常設展示場(東京・目白)にて展示予定です。ぜひご高覧ください。

文・松崎未來(ライター)

撮影・稲葉真

- 記事をシェア:

- Tweet